Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.

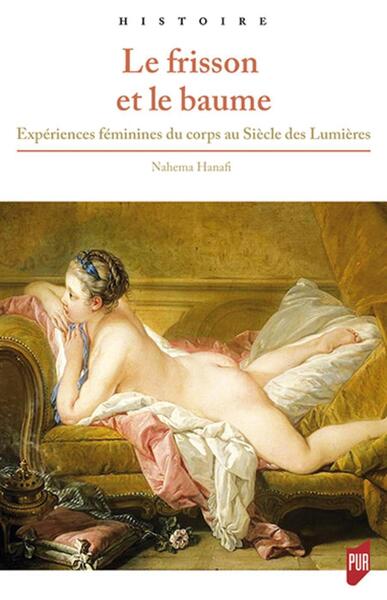

Le frisson et le baume

EAN : 9782753554856

Paru le : 27 mai 2017

-

Livraison gratuite

Livraison gratuite

en France sans minimum

de commande -

Manquants maintenus

Manquants maintenus

en commande

automatiquement -

Un interlocuteur

Un interlocuteur

unique pour toutes

vos commandes -

Toutes les licences

Toutes les licences

numériques du marché

au tarif éditeur -

Assistance téléphonique

Assistance téléphonique

personalisée sur le

numérique -

Service client

Service client

Du Lundi au vendredi

de 9h à 18h

- EAN13 : 9782753554856

- Réf. éditeur : 819891

- Collection : HISTOIRE

- Editeur : Pu Rennes

- Date Parution : 27 mai 2017

- Disponibilite : Disponible

- Barème de remise : NS

- Nombre de pages : 340

- Format : H:240 mm L:153 mm E:25 mm

- Poids : 534gr

- Interdit de retour : Retour interdit

-

Résumé :

A partir d'écrits personnels et de consultations épistolaires féminines, cet ouvrage revisite l'histoire du corps et de la médecine au Siècle des lumières en s'intéressant aux représentations et pratiques des femmes de la haute bourgeoisie et de la noblesse française et helvétique. En tant que lectrices des ouvrages de vulgarisation scientifique et patientes des médecins et chirurgiens-accoucheurs, elles jouent un rôle mésestimé dans la construction et la promotion de leurs pratiques professionnelles dans le contexte d'une médicalisation croissante de l'accouchement, des soins infantiles et de la sexualité. Elles n'en développent pas moins des visions singulières du corps, oscillant entre l'expression d'une corporéité mondaine - partagée avec les hommes de leur milieu - et d'une corporéité féminine - elle-même traversée par des rapports sociaux de classe et de "race" - qui mènent à repenser la réception des discours scientifiques sur la différenciation sexuelle et les corporéités sociales, comme celle des "gens du monde" caractérisée dans les discours médicaux par un "efféminement".

Si la corporéité mondaine constitue pour ces femmes un instrument viril de distinction et de domination sociale, la corporéité féminine les assujettit à une condition infériorisée, quoique difficilement assimilable à celle des femmes populaires ou non blanches qui renvoient à des féminités spécifiques.

La physiologie sanguine quelles décrivent, liée aux menstrues et aux capacités génésiques, dessine les contours d'expériences plurielles de la maternité, entre intériorisation des rôles sociaux d'épouse et de mère et rejet des injonctions reproductives. Confrontées aux logiques patriarcales et populationnistes, leurs expériences liées à la santé et à la maladie, comme à la sexualité et à la reproduction, invitent donc à reconsidérer, du frisson au baume, ces corps féminins des Lumières.

- Biographie : Nahema Hanafi est maîtresse de conférences en histoire moderne et contemporaine à l'université d'Angers. Cet ouvrage est issu de sa thèse de doctorat, récompensée par le prix de thèses d'histoire du CTHS et le prix Sigerist d'histoire de la médecine et des sciences naturelles en 2013. Ses recherches portent sur l'histoire du corps et de la médecine et l'histoire des femmes et du genre à l'époque moderne.